全国篇——西北地区·甘肃金昌西路军总指挥部旧馆

承载烽火记忆的红西路军总指挥部旧址

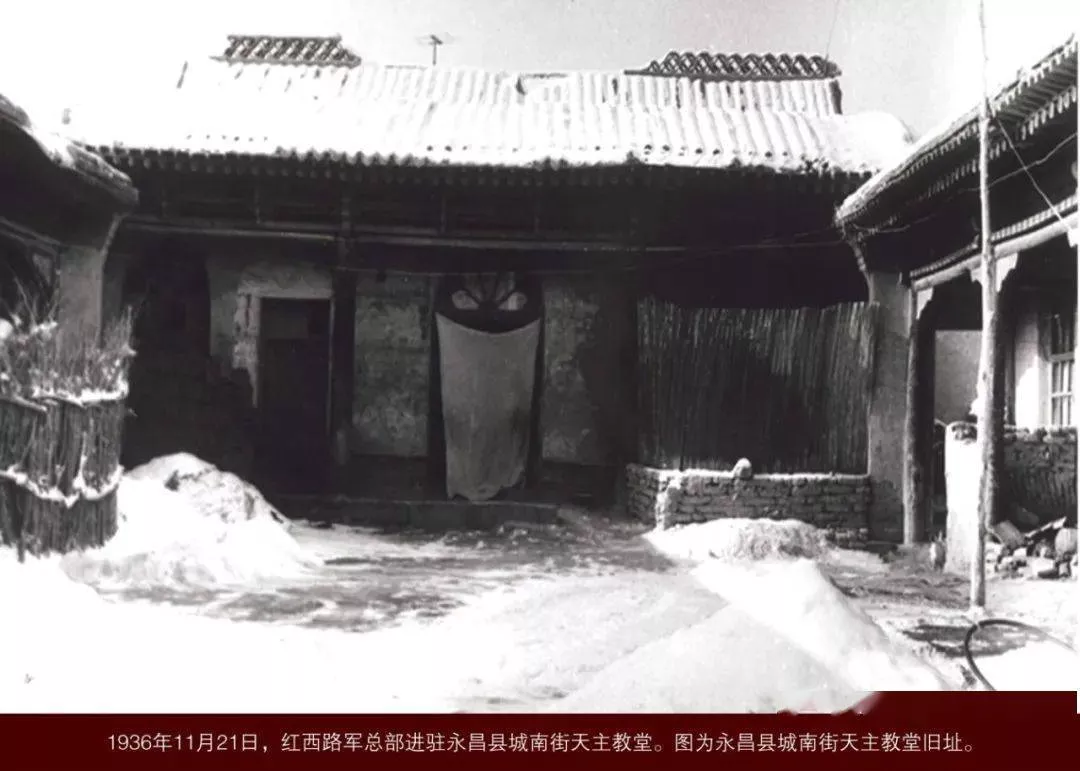

中国工农红军西路军总指挥部旧址,坐落于甘肃省金昌市永昌县城南街十字路口东侧。其前身为民国二十一年(1932 年)的兴泰洋行老宅,后由天主教会改作教堂,1931 年、1933 年比利时与德国传教士曾先后在此传教并修缮房屋。1936 年红西路军鏖战永昌时,将此处设为总指挥部。作为河西地区唯一保存至今的红西路军总部旧址,它不仅是见证岁月的历史建筑,更以重要革命遗址的身份,承载着烽火岁月的记忆,成为传承红色基因、铭记革命历史的关键载体。

(西路军总指挥部旧馆)

建筑特点

这座建筑始建于清末民初,其历史身份尤为特殊 —— 在中国西北地区建造的天主教堂。它完美融合了东西方建筑特色:既巧妙融入西方宗教建筑的经典元素,彰显出独特的异域文化印记,又始终坚守中国传统土木结构的核心风格。

(建筑格局概况)

中式风格

柱廊细节

在旧馆的南面建筑中,其柱廊周围绕廊八柱,柱下有木制瓜式装饰,增添了古朴的韵味。柱间斗拱已简化为彩枋,虽不如传统斗拱复杂,但仍保留了中式建筑的装饰元素。

梁架彩绘细节

梁架彩绘以传统技法绘制于梁枋等构件上。色彩丰富,红、黑等色调搭配和谐,图案精美,有卷草、云纹等传统纹饰,展现出高超的古建筑装饰技艺,极具艺术价值。

屋顶细节

在旧馆中,建筑物的屋顶尽显中式传统建筑魅力。飞檐翘角线条灵动,似欲凌空而起,既具美学价值,又含祈福之意。檐下斗拱严整有序,榫卯相连,展现精湛技艺。屋脊上龙形吻兽栩栩如生、气势威严。

西式风格

立面门窗保留民国时期的木格栅或玻璃镶嵌,兼具采光与防御功能,另一方面作为原天主教堂,建筑立面保留拱窗、十字装饰等西式细节,但整体仍以中式为主。建筑立面整体呈现简洁庄重的风格。

建筑材料

建筑整体由统土木混合结构,屋顶为青瓦或灰瓦组成。整体结构为木构架承重,采用抬梁式木构架,柱网排列规整,支撑歇山顶屋面。墙面材料为适应西北气候,夯土或土坯墙起围护作用,厚度较大,具有保温隔热性能。

这栋建筑体现了清末民初中西文化交融的特点,既保留了传统土木结构的庄重感,又因原天主教堂的功能而带有西式元素。其布局严谨、结构稳固,是研究近代建筑演变的重要实物资料。

红色故事

1936年11月23日,红西路军军政委员会在甘肃永昌县城的天主教堂内召开大会,联合社会各界代表成立河西走廊第一个苏维埃政权——中华苏维埃永昌区临时政府,并陆续建立13个乡村级基层苏维埃政权。佩戴红绿绸子证件的苏维埃工作人员深入村庄动员群众,组建起1000余人的抗日青年大队和妇女代表会,将原本自发的民间支援转化为系统化行动。各级政权协助红军惩治土豪劣绅、维护治安、侦查敌情,动员群众为部队筹集物资,使永昌成为西路军征战河西的“加油站”。与此同时,苏维埃政府还组织救治伤员、掩埋烈士遗体、营救失散战士,并推动学校复课,形成了军民协同作战的生动局面。

徐向前、陈昌浩等将领在此坐镇指挥40余天,以简陋的木桌、油灯为工具,统筹永昌、山丹等地的20余次战斗,同时通过电文与陕北中央保持战略联动。这座兼具军事指挥与政治建设的教堂,不仅是西路军军政委员会的“神经中枢”,更见证了河西走廊红色政权的诞生。2016年,该遗址被列为省级文物保护单位,成为铭记西路军浴血奋战、永昌人民倾力支援的重要教育基地,持续传递着军民同心、信念如磐的红色精神。

走进甘肃金昌西路军总指挥部旧馆,简陋的桌椅、泛黄的文件、斑驳的枪械,瞬间将人拉回那段烽火岁月。墙上的照片里,战士们目光坚毅,仿佛仍在诉说着西路军将士浴血河西的壮举。

在极端恶劣的自然环境与悬殊的敌我力量下,他们坚守信仰、奋勇抗敌,用生命诠释了 “为人民谋幸福、为民族谋复兴” 的初心。如今的和平生活,正是无数先烈用热血换来的。作为新时代的我们,更应铭记历史、传承精神,将这份赤诚与坚韧融入日常,以实干担当续写属于我们这代人的华章。

在河西的广袤大地上,

红西路军总指挥部旧址,这座“英雄的灯塔”,

静静诉说着不朽的革命史诗。

它们是历史的守望者,

一砖一瓦间,

我们仿佛能听到那激昂的战号,

那是一段用热血与信念铸就的岁月回响。

文案|顾俊美、杨程凯

排版|杨程凯

相关资料来源|中国红色旅游网、中红网、金昌市文化广电和旅游局官方公众号、甘肃省文化和旅游厅、甘肃党史网

审核|陈韬澜