全国篇—广州·春园里的红色曙光

溪流潺潺,绿柳轻摇,

于小河之畔,矗立着三座红墙小楼,

它们并肩而立,宛如历史的守护者,

静静诉说着往昔的红色故事。

中西合璧的岭南民居

春园,一座承载着深厚历史底蕴的中共中央机关旧址,静静地坐落于广州市越秀区风景如画的新河浦路22、24、26号,隶属于充满文化底蕴的东山街道德安社区之中。这处建筑,由一位黎姓美国侨商携手两位满怀家国情怀的华侨,于1922年共同精心打造而成,不仅是一座见证了中国共产党波澜壮阔历史中无数重要转折点的圣地,更是中西建筑艺术相互交融、完美结合的璀璨瑰宝。

春园入口(刘弈华摄)

春园总体布局呈围合式庭院空间,由三栋砖混结构的独立洋楼呈“凹”字形围合而成,形成半开放的庭院空间。主楼居中,东西两侧副楼对称分布,形成前院和后院的空间层次。这种布局既保证了各栋建筑的私密性,又创造了共享的户外活动区域,符合岭南地区注重通风与遮阳的气候适应性设计。

建筑单体呈中西合璧的立面构成,采用经典的殖民地外廊式设计,南立面设连续拱券外廊,以爱奥尼柱式支撑,形成强烈的纵深感。二层设弧形阳台,铸铁栏杆采用新艺术运动风格的植物纹样,体现当时流行的装饰艺术影响。

春园拱门(刘弈华摄)

空间组织上呈岭南适应性设计,包括通风系统(建筑南北通透,外廊、高窗与内天井形成“穿堂风”效应)、灰空间过渡(门廊、阳台、连廊等半室外空间作为室内外的缓冲带)、庭院景观(中央庭院种植白玉兰、榕树等本土植物,结合硬质铺装)。

其中,楼梯设计融合了传统与现代,采用简洁的直线与优雅的曲线相结合,每一级台阶都承载着历史的厚重,仿佛能听到革命先辈们匆匆的脚步声。它将维多利亚时期的装饰语法、现代主义的结构理性,与岭南地域的生活智慧熔于一炉。从铸铁纹样的符号转译到踏步尺寸的人体工学调整,每一处细节都记载着华侨建筑师在文化适应性与技术可行性之间的精妙平衡。

室内楼梯(刘奕华摄)

细部处理呈装饰与结构的融合:拱券与柱式(外廊采用简化的古典柱式,拱券以红砖砌筑,线脚装饰克制,体现实用主义倾向)、坡屋顶与山花(双坡屋顶覆盖岭南传统的红瓦,山花采用巴洛克式曲线,与本地骑山墙做法结合,形成独特的混搭风格)。

其中,精致的窗棂与阳台在阳光下熠熠生辉,窗框采用进口南洋硬木(如柚木),抗潮防腐;玻璃为比利时进口压花玻璃,局部保留“海棠纹”磨砂处理,既保证隐私又不阻光线。除此之外,棂条交接处摒弃西方榫卯金属件,改用广式“暗榫插接”,窗扇四角以“鱼尾榫”加固,体现传统木作技艺对西方窗型的适应性改造。

春园窗棂(刘奕华摄)

流线设计呈公私分区明确,主楼一层为公共客厅与餐厅,二层为卧室,通过楼梯间自然分隔主仆动线。副楼则多用作佣人房或书房,服务性空间与主楼保持适当距离,体现民国时期中产家庭的生活模式。

春园的建筑风格独树一帜,既巧妙地汲取了欧美建筑的精髓,以其流畅的线条与细腻入微的细节处理展现着优雅风范,又深谙广东传统民居的实用哲学与质朴韵味,实现了东西方建筑美学的完美交融。它们共同编织出一幅既美观又富含深厚历史底蕴的建筑画卷,让人在赞叹之余,不禁沉醉于那份穿越时空而来的独特魅力之中。

与一群改变时代的伟人相遇

春园以其独特的建筑风格,巧妙地融合了东方的典雅韵味与西方的建筑美学,红砖绿瓦间透露出一种跨越时空的和谐之美。院子的门牌上清晰的标注着“中国共产党第三次全国代表大会会址(春园)”一行字,每一字一砖一瓦都仿佛在诉说着那段烽火连天的岁月里,革命先辈们如何在此运筹帷幄,为中国共产党的成长与发展奠定了坚实的基础。走进春园,仿佛穿越时空隧道,能够深切感受到那份历史的厚重与革命的激情,它不仅是历史的见证者,更是激励后人不断前行的精神灯塔。

春园入口处牌匾与花圃(刘奕华摄)

100年前,中国共产党人从京汉铁路工人大罢工失败的事实中看到,这时的革命力量远不如帝国主义和封建势力强大,党认识到结成最广泛的统一战线的重要性,决定采取积极步骤,联合孙中山领导的中国国民党。

1923年1月,共产国际执委会作出《关于中国共产党与国民党的关系问题的决议》,对国共合作起到了推动作用。

《共产国际给中国共产党中央委员会的命令》(“中共三大纪念馆”公众号)

1923年4月,中共中央从繁华喧嚣的上海迁驻至南国明珠广州,开启了新的历史篇章。在这一年的4月至9月期间,中央机关将春园24号作为其主要办公场所,这里迅速成为中国共产党领导全国革命斗争的核心中枢。

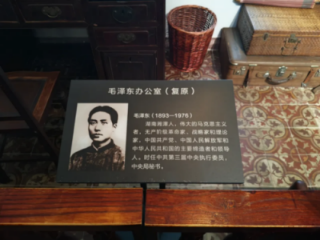

中共三大的召开,更是将春园推向了历史舞台的中央。期间,陈独秀、李大钊、毛泽东、蔡和森、向警予、张太雷等一众杰出代表,以及共产国际代表马林,均在此地居住与办公。他们在此深入研讨革命方针政策,精心拟定三大宣言及各项决议案,这些智慧的火花汇聚成推动中国革命滚滚向前的不竭动力。

毛泽东办公室图片(刘奕华摄)

同年6月,中共三大在这里隆重召开,正确估计了孙中山的革命立场和国民党进行改组的可能性,决定共产党员以个人身份加入国民党,以实现国共合作,为第一次建立国共合作的革命统一战线打下了坚实基础。会议期间,陈独秀、李大钊、毛泽东等中共领导人曾在春园的客厅中开会讨论,修改党纲、党章,起草大会的宣言与各次决议草案。

而在8月,中共中央发表在春园起草的《中国共产党对于时局之主张》,提出召开国民会议、结束军阀统治,呼吁“全中国国民革命者联合起来!”陈独秀等人认为,党在三大后的主要任务是推动召开国民会议,工作重心应当放在宣传舆论方面,当时全国宣传舆论的中心在上海,而非广州。另一方面,党中央设于交通便利,产业工人聚居多的上海,对指导全国革命斗争更有利。

于是,1923年9月初,中共中央机关从广州春园迁至上海三曾里。

餐厅与会议厅(刘弈华摄)

历史记忆与建筑艺术的交融

岁月流转,春园历经风雨,却始终屹立不倒。2006年,经过精心复原与修缮,春园重新焕发光彩,向世人敞开怀抱,成为缅怀先烈、传承红色基因的重要场所。2021年,为了进一步提升历史教育的功能,春园再次进行了全面复原与提升,其历史价值与教育意义得以更加凸显。

如今,春园不仅是全国重点文物保护单位,更是一处承载着中国共产党光辉历程与伟大精神的重要地标,激励着后人不断前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

花城书房图片(刘奕华摄)

多媒体展厅(刘奕华摄)

当下,春园作为中共三大会址纪念馆的重要组成部分,经过改扩建后的中共三大会址纪念馆,不仅规模更加宏大,展览内容也更加丰富生动。这里不仅展示了中共三大的历史背景与重要意义,还通过多媒体等现代科技手段,让观众能够身临其境地感受到那段波澜壮阔的历史。

结语

春园,这座镶嵌于时光深处,

兼具厚重历史底蕴与独特建筑美学的瑰宝,

不仅是中国共产党不可磨灭的重要地标,

更是我们追溯红色记忆精神家园。

步入春园,穿越历史的长廊,

感受风起云涌、英雄辈出的峥嵘岁月,

铭记闪耀着理想与信念光辉的非凡时光。

在这里,每一块砖石、每一扇窗棂,

都在诉说着过往的故事,

激励着我们在新时代的征程上,

不忘初心,砥砺前行,

继续书写属于中华民族的辉煌篇章。

图、文/刘弈华

排版/林佳荣

参考来源/中共三大纪念馆

审核/陈韬澜 曾雅清