福建篇——闽西地区·龙岩市长汀县

观寿公祠:从家族记忆到红色征程的文化地标

观寿公祠是客家文化的代表

也是红军迈出二万五千里长征的第一步

1 从家族记忆到长征起点的岁月篇章

在福建长汀县的南山镇中复村,坐落着一座见证了中国革命历程的古建筑 ——观寿公祠。这座祠堂不仅是客家文化的代表,更是红军长征出发地的重要标志,承载着丰富的历史故事和文化价值。

观寿公祠原名为“赖氏宗祠”,建于明末清初,距今已有300多年历史,是当地赖氏家族的祭祀场所。1934年,中国工农红军在第五次反“围剿”中失利,红九军团和红二十四师在松毛岭与国民党军队展开了7天7夜的激战。9月30日,红九军团在观寿公祠前举行了万人誓师大会,告别苏区群众,迈出了二万五千里长征的第一步成为长征“零公里处”。

2 古韵客家的建筑诗篇

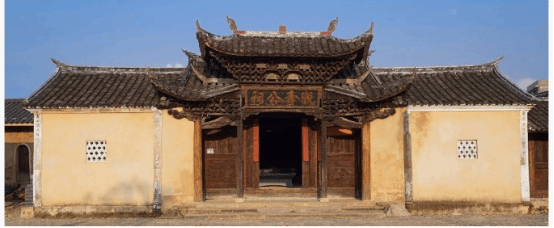

观寿公祠坐东南朝西北,采用土木结构,悬山顶,穿斗抬梁式构架。整座建筑由门坪、大门、天井、上中下厅、厢房、花台等部分构成,占地600平方米。正堂面阔三间,进深两间,明间6.05米,进深4.42米,平面形制遵循中轴对称的“三堂两横”布局,前厅用于接待,正厅作为家族祭祀的核心空间,两侧的两廊和厢房则用于存放祭祀用品或作为临时休息场所,体现了客家建筑的实用性和对家族活动的重视,是典型的客家建筑风格、长汀十大门楼之一。

观寿公祠是典型的客家祠堂建筑,风格上融合了客家建筑的防御性与装饰性特点,四周高墙围合,门楼狭小且设有防御设施,内部则以精美的木雕、石雕和彩绘壁画为装饰,展现了客家工匠的高超技艺。

(观寿公祠外立面)

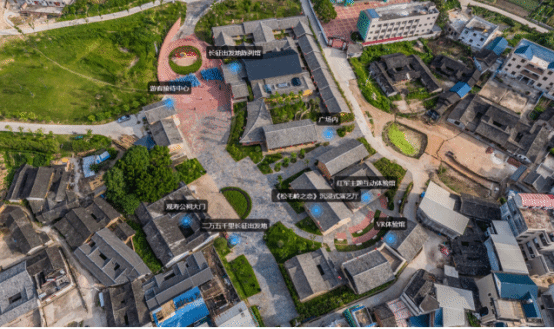

(观寿公祠鸟瞰图)

结构材料方面,观寿公祠以青砖砌筑外墙,坚固耐久且具有良好的防潮性能,内部梁柱和屋架则采用优质木材,通过榫卯结构连接,屋顶覆盖青瓦,既防水又调节室内温度,体现客家建筑因地制宜、实用与美观相结合的特点。

红军长征前夕,观寿公祠功能发生转变,成为红军重要军事指挥中心和集结地,祠堂大厅成为了红军将领们商议战略的会议室,两侧的厢房则被用作临时的医疗站和物资储备室,整座建筑保存完好,具有较高的历史和艺术价值。

3 长征出发的红色记忆

1934年,中国工农红军在第五次反“围剿”中面临严峻形势。由于敌强我弱,红军决定进行战略转移,即长征。在长征前夕,红九军团和红二十四师在中复村附近的松毛岭与国民党军队展开了7天7夜的激战。战斗异常惨烈,红军战士们凭借顽强的斗志和坚定的信念,成功阻击了国民党军队的进攻,为红军主力的战略转移赢得了宝贵的时间。

9月30日,红九军团在观寿公祠前举行了万人誓师大会。红军战士们整齐列队,士气高昂。红九军团军团长罗炳辉、政委蔡树藩等领导在会上发表了激动人心的讲话,号召全体红军战士坚定信念,克服一切困难,完成长征任务。誓师大会后,红军战士们告别了苏区的父老乡亲,迈出了二万五千里长征的第一步。

4 红色传承与客家文化新生

观寿公祠不仅是历史的见证,也是当地发展的重要部分,依托红色文化,中复村的红色旅游吸引了越来越多的游客。村里有诸多革命遗址如松毛岭阻击战指挥部旧址、红军二万五千里长征出发地旧址等,这些红色资源与客家围屋交织在一起为中复村带来了新的发展机遇,观寿公祠作为国家级文物保护单位。不仅保存了历史,也成为了当地文化传承和旅游发展的宝贵资源。

结语

观寿公祠,一座承载着革命记忆的古建筑,它的故事和精神将继续在长汀县乃至全中国的发展历程中流传。它不仅是历史的见证,更是未来发展的桥梁,连接着过去与未来,传承着红色基因,激励着一代又一代人。

文案 / 张锦鑫

相关资料来源 /百度百科

长汀智慧旅游小程序

中共中央党史研究室第一研究部

《中央红军第九军团从福建长汀出发长征始末》--康模生等

图片来源 /网信龙岩

长汀县融媒体中心

排版 / 金晓奇

审核 / 陈韬澜