福建篇——闽东地区·宁德市寿宁县

寿宁红军桥:绿水青山间的红色传奇

福建省宁德市寿宁县是“中共闽东特委”“中共闽浙边临时省委”所在地,被誉为“世界木拱廊桥之乡”。1954年,时任福安专区副专员的许威,拨款一万元修建红军桥,纪念红军北上抗日先遣队在寿宁的革命活动

1 红色建筑|初印象——跨越山川险阻的木拱廊桥

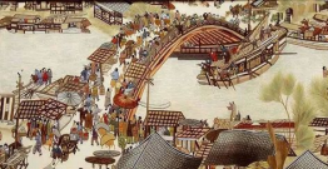

“虹桥”立于汴河,桥面摊位林立,人流往来不绝,桥四下舟楫穿梭。打开北宋传世名画《清明上河图》,一座状若飞虹的木拱桥横跨汴河,场面恢宏绚丽,令人过目难忘。

(《清明上河图》中的汴水虹桥)

从画中走到现实,汴水虹桥的营造技艺从未失传。福建省宁德市寿宁县被誉为“世界木拱廊桥之乡”,这里“控闽浙咽喉。其崇峰叠嶂,屹若天堑,旧称东隅保障,有天造地设之奇。”独具风格的山水孕育出了桥梁建造技术的明珠--木拱廊桥。寿宁现拥有木拱结构古廊桥19座,为全国县级之最,其中6座被列为国家级重点文物保护单位。

木拱廊桥以“河上架桥,桥上建廊,以廊护桥,桥廊一体”的古老独特桥梁样式,被誉为世界桥梁史上的“活化石”。架木为拱,跨溪成虹。木拱廊桥不仅发挥着桥梁的通行作用,也是当地人重要的社区公共文化空间,承载了当地群众、村民休憩,民众聚会,社会交流等功能,是凝聚社区民众情感、维系地方文化认同的重要文化象征和精神空间。与之相关的桥约、桥山、桥祀、桥村,构成了极具当地特色的传统村落聚居文化。

(廊桥上的集会与民俗活动)

2 红色印迹|红军桥——洪流中的军民情

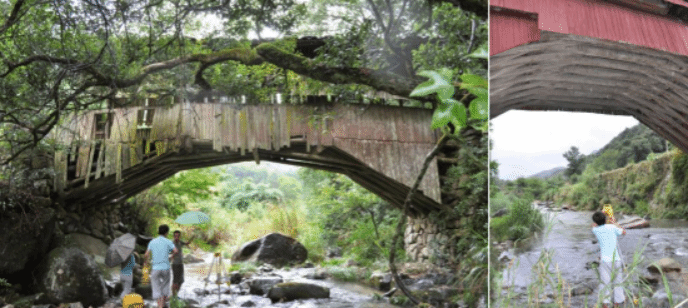

在众多廊桥中,有一个尤其独特——红军桥,位于寿宁县犀溪镇李家村,静静地横跨在青山绿水之间,承载着厚重的历史,铭记着深刻的军民鱼水情。红军桥是一座典型的木拱廊桥,呈南北走向,长42.2米,宽5.1米,拱跨32.6米。外观上看,桥挡风雨板的板洞呈五角星状,这一独特设计寓意着革命精神永远闪耀。“不用一钉一铆,木头搭成桥”实现了跨越山谷和支撑桥面荷载的功能,在木拱桥上加盖廊屋,为行人以及桥身承重木构遮挡风雨,并平衡应力以稳定结构

(山水之中的红军桥)

(设坡面四柱九檩抬梁式构架)

(五角星等形状的窗洞)

(拱架)

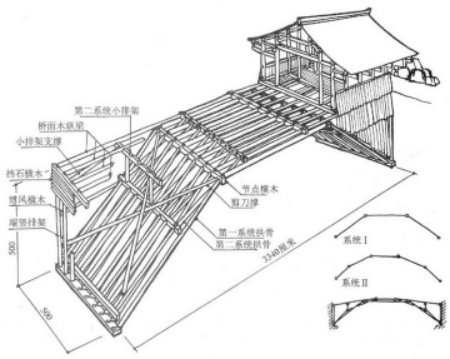

在建造技术上,红军桥采用传统木拱廊桥桥拱采用编梁结构技术营造:由桥台、拱架、桥屋三大部分组成,其中

a.桥台:桥的两端桥台分别采用不同的建造方式,北面桥台建在岩石上,南面桥台则用河卵石砌筑;

b.拱架:拱架由第一系统(俗称三节苗)和第二系统(俗称五节苗)组成:第一系统用3组长圆木和2根横串梁木(俗称大牛头)构成八字撑架,第二系统用5组(各8根)圆木和4根横串梁木(俗称小牛头)交叉重叠于八字撑架,加成木拱架。在将军柱和大小牛头中,夹设形如剪刀状的剪刀撑(俗称剪刀苗)。然后在拱架上铺设横梁(俗称桥板苗),上铺桥面。各部分通过榫卯结构相互连接,形成一个稳固的拱形结构,通过木拱的相互支撑,能够承受较大的荷载,同时具有良好的抗震性能。

c.桥屋:桥屋四柱九檩抬梁式构架15开间,64柱,上覆双坡顶。桥挡风雨板的板洞呈五角星状,这一独特设计不仅体现了当时的工匠精神,也增添了桥梁的美观性和文化内涵。

(木拱桥结构示意图)

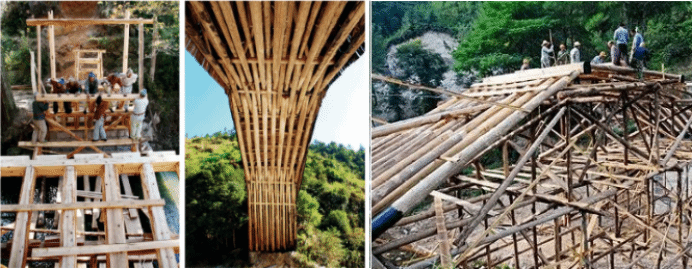

(建造工艺)

3 红色记忆|红土地——寿宁老区革命概述

寿宁县是全省32个重点老区县之一,“中共闽东特委”“中共闽浙边临时省委”所在地。上世纪二、三十年代,在中国共产党的领导下,叶秀蕃、范浚等革命先驱和刘英、粟裕、叶飞、范式人、曾志等无产阶级革命家曾先后在这里领导老区人民开展艰苦卓绝的革命斗争,寿宁成为闽东苏区的重要组成部分,也是当时闽东乃至全省革命根据地生存和发展的重要依托,为中国革命胜利作出了重大牺牲和贡献。

(范浚烈士)

(叶秀蕃烈士)

(范式人同志)

(范浚手稿)

1937年“七·七事变”日寇侵华,中国共产党首先举起民族救亡的旗帜。闽东七支队特委交通员陈挺带着重要任务来到李家山村,与当地的地下党联络站负责人许威接头。他们迅速召集了党的主要干部,准备北上抗日。出发时,村子山麓河上原有一座独木桥遭到敌人破坏,时遇洪水暴涨不能通行。在这个危急时刻,面对国民党军队和民团的围捕,李家山村的9位村民从家中取来旧木料,连夜赶制木筏,帮助红军抢渡过河。安全脱险后,许威等人向当地村民承诺:“等将来革命胜利了,我们要在这里架起一座大桥!”1954年,时任福安专区副专员的许威拨款一万元,在这里为乡民修建了这座木拱廊桥--红军桥,以纪念红军北上抗日先遣队在寿宁的革命活动。

红军桥不仅是一座桥梁,更是一座活生生的革命历史博物馆。为了铭记这段革命历史,1997年寿宁县人民政府在红军桥的北岸桥头竖起了一块“红军桥纪念碑”,碑文详细记载了建桥的历史和经过。

(红军桥碑文)

4 红色传承|古技艺复兴 廊桥架起振兴梦

木拱廊桥是一个乡村文化与环境高度相融的建筑,近年来,当地政府大力实施“文化+”“旅游+”战略,将木拱廊桥文化列入地方三张历史“文化名片”之一。群众在桥上通行、交流、聚会,形成了活态的廊桥文化。为了让廊桥文化真正“活起来”,走进大众视野,廊桥文化的宣传、推广、展示工作生生不息。

(1989年7月,时任宁德地委书记的习近平同志在寿宁县下党乡调研时参观鸾峰桥)

(中央电视台有关木拱廊桥展开一系列介绍)

(当地展开木拱廊桥传承活动)

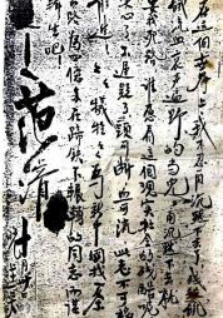

2019年“廊桥申遗·全民助力|闽浙木拱廊桥全国高校巡回展暨非遗进校园系列活动”走进了厦门大学建筑与土木工程学院。展出了一系列廊桥相关展品,举办了戏剧表演、学术讲座等相关活动,促进了廊桥文化在校园普及、推广,让更多的人了解和关注到了闽浙木拱廊桥这一世界文化遗产。

(活动照片)

我院高婧教授课题组曾多次前往闽浙地区对现存的木拱廊桥与建造技艺进行全面的实地调查,在实桥调查分析基础上,进行各种参数分析,开展结构理论研究,解释闽浙木拱桥传统修建技术的经验科学含量为闽浙木拱桥的维修加固、新建提供理论依据。

(高婧课题组团队调研图片)

结语

如今,随着木拱廊桥文化的不断宣传、推广与展示,以及越来越多的人参与到廊桥的保护与传承中来,这些古老的廊桥正以全新的姿态走进大众视野,让世界看见并记住这张中华传统文化的“金名片”,也让红色记忆在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

文案 / 范思盈

图片来源 / 范思盈、高婧

闽东日报、今日寿宁、福建日报

中国非物质文化遗产网

排版 / 金晓奇

审核 / 陈韬澜