福建篇——泉州安南永德苏维埃政府旧址

在时光的旷野

红砖的地砖铺陈着往昔的诗篇

拱券式立面,中西交融的惊艳

似岁月的眼,凝望历史的变迁

在泉州市安溪县金谷镇溪榜村东溪睏牛祖厝,安南永德苏维埃政府旧址静静伫立。它地处安溪与永春交界处,周边复杂的地形利于开展游击斗争,且能辐射周边多个县域,这样的地理位置使其成为革命力量汇聚与发展的关键节点。

建筑:中西合璧的艺术华章

怀着满心的虔诚与敬畏,我走近安南永德苏维埃政府旧址。这里是泉州第一个红色政权的诞生摇篮,是首个苏维埃政府的坚实驻地,也是泉州地区唯一的县级以上苏维埃政权。它宛如一部恢弘史书,等待我翻阅其中的热血过往。

安南永德苏维埃政府旧址(东南网泉州站)

踏入旧址,最先攫住我目光的,便是那融合中西风格的券柱式立面。西洋券柱式骑廊,巧妙地嵌入闽南古厝之中,构建出一幅别具一格的画面。与传统闽南大厝惯用的红砖墙面不同,这里采用白色墙面与西式骑廊协调,彰显出一种别样的和谐美感。

安南永德苏维埃政府旧址(《泉州史志》)

白色的西洋式栏杆与三角形山墙元素相互搭配,下方的券柱有序排列,三者组合在一起,形成了充满西式古典秩序感的立面。而中间高悬的红色牌匾,以其庄重威严的姿态,为这座建筑增添了独特的魅力。

西方建筑元素与本土风格在此交汇、碰撞,形成了独一无二的美感,不仅是建筑艺术的展现,更是时代文化交融的见证。

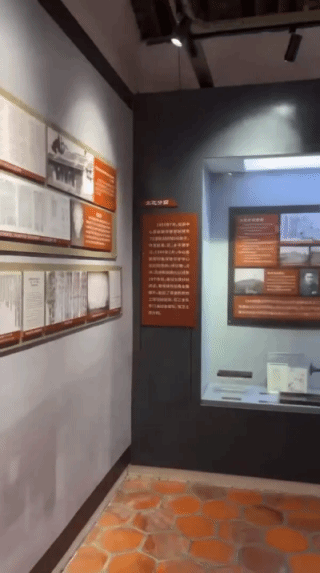

内部展厅(作者自摄)

走进内部,这里延续了传统闽南古厝的布局,以大厅为核心,两侧房间对称分布,秩序感十足。抬头望去,木构坡屋顶搭配灰瓦,是闽南建筑的经典样式。木材的天然纹理与质感,传递出温暖而质朴的气息。脚下的闽南红砖地砖,散发着温润的光泽,烙印着闽南地域文化的独特印记,仿佛在轻声诉说着过去的故事,简洁又不失特色。

内部展厅(《泉州史志》)

内部采用的拱形门洞,与外立面的券柱遥相呼应。这种巧妙的设计,在保留闽南古厝传统风格的同时,又与西式建筑元素紧密相连,既实现了内外空间在形式上的统一,又展现出一种独特的和谐美感。

镌刻在岁月里的热血征程

展览室里,陈列着许多珍贵的历史照片,它们像是时间的切片,定格了那些重要的历史瞬间。土地革命战争时期,东溪犹如革命浪潮中的中流砥柱,是中共安溪中心县委和红二支队的关键活动据点,承载着历史赋予的神圣使命。

室内展厅(作者自摄)

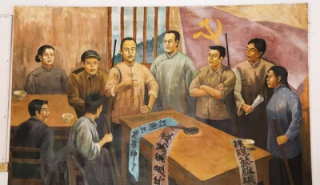

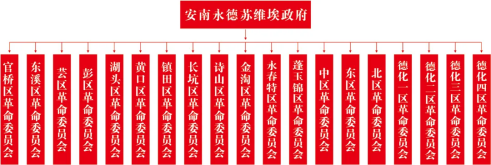

1933 年 8 月 25 日,一场意义非凡的大会在此盛大召开。来自安(溪)、南(安)、永(春)、德(化)四县的 500 多名工农兵代表、中心县委及红二支队领导成员齐聚一堂。在众人满怀期待与坚定的目光中,安南永德苏维埃政府庄严宣告成立,李剑光当选主席,陈仲琪任副主席,政府下设多个重要机构,驻地设于睏牛祖厝。

展厅正中央的油画:

展现当年地下党员发动群众革命的场景

(作者自摄)

这一伟大壮举,不仅是泉州第一个红色政权的诞生,更标志着安南永德红色苏区正式形成并迈向鼎盛,在泉州乃至整个革命进程中都留下浓墨重彩的一笔。它如同一束耀眼的光,照亮了人民追求解放的道路,极大地鼓舞了广大群众投身革命的热情。

苏维埃政权组织系列图

(《安溪县革命老区发展史》)

然而,新生政权的成长之路荆棘密布。面对敌人的残酷围剿与压迫,苏区军民毫不退缩。陈列室里那 4 组触目惊心的数字,是他们英勇抗争的悲壮见证 ——39 位烈士英勇就义,100 多位群众惨遭杀害,200 余人遭受刑讯,360 余间房屋被烧毁,每一个数字背后都是血与泪的悲歌。

“苏区” 示意图展示的广袤红色区域,见证着革命力量的蓬勃发展。1934 年 2 月,为配合中央苏区 反“围剿”,安南永德军民主动出击,与敌人殊死搏斗。虽历经艰难挫折,但成功拖住反动武装,为红军北上抗日赢得了宝贵时机。

土地革命战争时期的安南永德苏区示意图

(《安溪县革命老区发展史》)

安南永德的红色故事,是中国革命的生动缩影,先辈们以坚定信念和无畏牺牲,铸就了这座不朽的革命丰碑,激励着后人在追求民族复兴的道路上奋勇前行。

结语

走出安南永德苏维埃政府旧址,外头的阳光依旧灿烂。微风轻轻拂过,仿佛是那段峥嵘岁月传来的温柔问候。

这栋建筑,它的每一块红砖地砖、每一道拱券、每一处榫卯结构,都在默默见证着往昔。它们承载的不仅是精湛的建筑技艺,更是一部波澜壮阔的革命史诗。

在这旧址中,历史与现实悄然交汇。我们看到了过去,那是无数先辈用热血和生命书写的奋斗篇章;也看到了现在,旧址周边的人们过着安宁而幸福的生活。这份安宁,是先辈们用生命换来的,而旧址就像一座跨越时空的桥梁,连接着他们的理想与我们当下的生活。

如今,旧址静静矗立在那里,以它独有的方式诉说着曾经的艰难与辉煌。它不只是一处建筑遗迹,更是一个精神坐标,提醒着每一个到访者,不要忘记那些为了理想和信念而不懈奋斗的先辈。

文、排版/曾雅清

相关资料来源/东南网泉州站、泉州机关党建网、《安溪史志》、

《泉州史志》、《安溪县革命老区发展史》

审核/陈韬澜 曾雅清